昔の林業

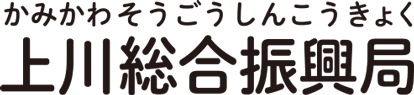

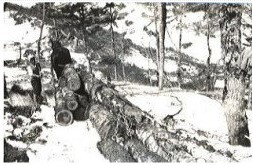

伐倒(ばっとう)

昔は斧や鋸を使い、雪が降り積もった冬期に木材の収穫を行っていました。

これは斧で受け口(切り込み)を作っている様子です。

この後、反対側から鋸で切り倒します。(昭和37年頃)

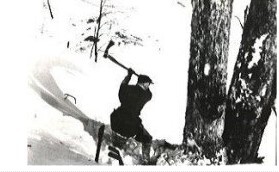

玉切(たまぎり)

伐倒した材は用途に応じて定められた長さに切り分け、丸太にします。

この作業を「玉切」といいます。

昔は伐倒した場所で、鋸を使って行いました。(昭和37年頃)

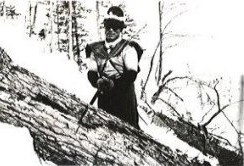

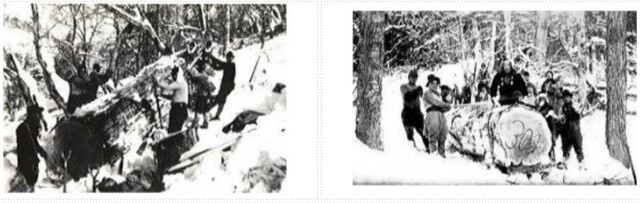

人力による藪出し(やぶだし)

玉切りし、林内に散在している丸太は山土場へと集められます。

これを「藪出し」といいます。

傾斜が急な場所では、トビやガンタといった道具を使って、

丸太を押したり転がしたりして「バチ」と呼ばれるソリに載せ、

その上に人が乗って舵を取り、山土場まですべらせて運びました。

(左:昭和37年頃 右:昭和34年2月 三尺丸太記念(西里藪出し組一同))

畜力(馬)による陸送

傾斜の緩い場所からは丸太を何本か集めてまとめ、

馬に引かせて山土場まで運びました。(昭和37 年頃)

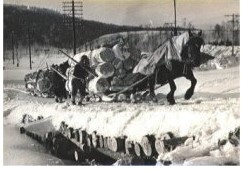

バチバチによる陸送

山土場に集められた丸太は「バチバチ」と呼ばれたソリに載せ、

馬に引かせて運搬しました。

一頭の馬で約15石(4~5㎥)の丸太を運んでいました。

(昭和37年頃)

貯木場(ちょぼくじょう)

丸太は山土場から街の貯木場へと運ばれました。

そして桟橋からそれぞれの丸太の種類や品等に分けて下ろしました。

(昭和20年代)

森林軌道(しんりんきどう)

造材現場が貯木場から遠い奥地の場合は、冬の間に伐った丸太を山土場に集めておき、

春になってから森林軌道に載せて街へと運びました。

美深~仁宇布間の森林軌道は昭和17年から昭和31年9月までの、5月から10月までの期間に、

道有林で生産された丸太や民間物資などを輸送しました。

昭和26年当時、5両連結で丸太およそ100石を輸送していました。

馬鉄(ばてつ)

関車に引かれた森林軌道が走る前の昭和10年頃は、

馬鉄が仁宇布~美深までの人の送り迎え等に活躍していました。